每年的农历九月初九日是重阳节,因《易经》中把“六”定为阴数,把“九”定为阳数,九月初九,日月并阳,两九相重,故而叫重阳,又称重九节、敬老节。我国自古就有庆祝重阳节的传统,活动丰富多彩,常见的有登高远眺、观赏菊花、遍插茱萸、吃重阳糕等,还有一项重要内容就是敬老、尊老。在清朝的紫禁城内,皇帝也会在重阳节这一天登上御花园中的堆秀山,在御景亭上俯瞰宫苑,远眺景山、西苑,以示纪念。

清代宫廷中还有一种独特的敬老形式,专为表示尊崇老人而举行的筵宴,宴上赋“千叟宴诗”,故名“千叟宴”。清代的千叟宴始于康熙朝,先后举行4次。康乾时期,朝野中长寿者甚多,帝后中亦不乏高寿者。康熙帝和乾隆帝将全国各地数千位寿星邀请至京城共赴御宴。与其他宫廷筵宴相比,千叟宴不仅规模宏大,而且耗费最巨。

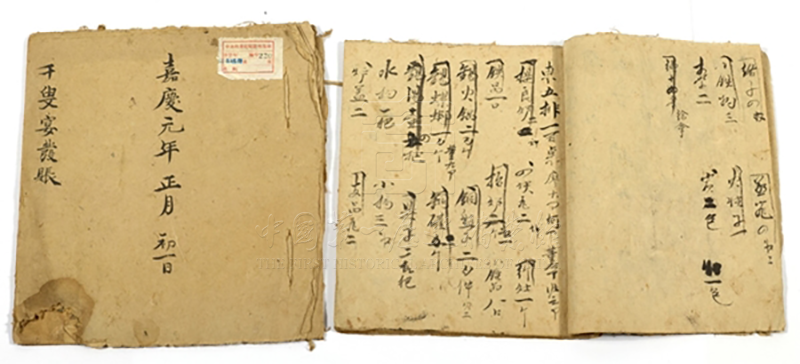

千叟宴发账

第一次举行千叟宴是康熙五十二年(1713年)三月,时值康熙帝60大寿。他感慨“屈指春秋,年届六旬矣,览自秦汉以下,称帝者一百九十有三,享祚绵长,无如朕之久者”。康熙帝又听闻全国各地皆有老人自发前来京城给其祝寿,遂决定在畅春园宴请众叟。“今岁天下老人,为朕六旬大庆,皆从数千里,匍匐而来,如何令其空归,欲赐伊等筵席,然后遣回”。据《清实录》记载,参加此次盛宴的老者总计不下7000人,盛况空前。其中年龄90岁以上者,40人;80 岁以上者,730人;70岁以上者,3217人;65岁以上者,2858人。

康熙六十一年(1722年)正月,康熙帝在乾清宫举行了第二次千叟宴。宴赐八旗文武官员和汉官年及65岁以上者,达1000余人。席间,康熙帝还特地赋诗一首,名为《千叟宴诗》,在场满汉大臣也各自作诗纪念。年仅12岁的弘历作为皇孙也参加了这次宴会,千叟宴盛大的场景给他留下了深刻的印象。

乾隆四十九年(1784年),乾隆帝下令纂修的《四库全书》编纂告竣,年过七旬的乾隆帝又添五世元孙,四海升平,国运昌盛。这一切令乾隆帝喜不自禁,下旨定于乾隆五十年(1785年)正月在乾清宫设千叟宴。被邀请的人中,除了皇亲国戚、当朝大臣外,更有从民间奉诏而来的老人,总计3000余人,设席800桌之多。王公大臣、外藩使节、兵民士庶共聚一堂,即席作诗。宴后,大臣梁国治书成《千叟宴联句》,并镌刻石上。

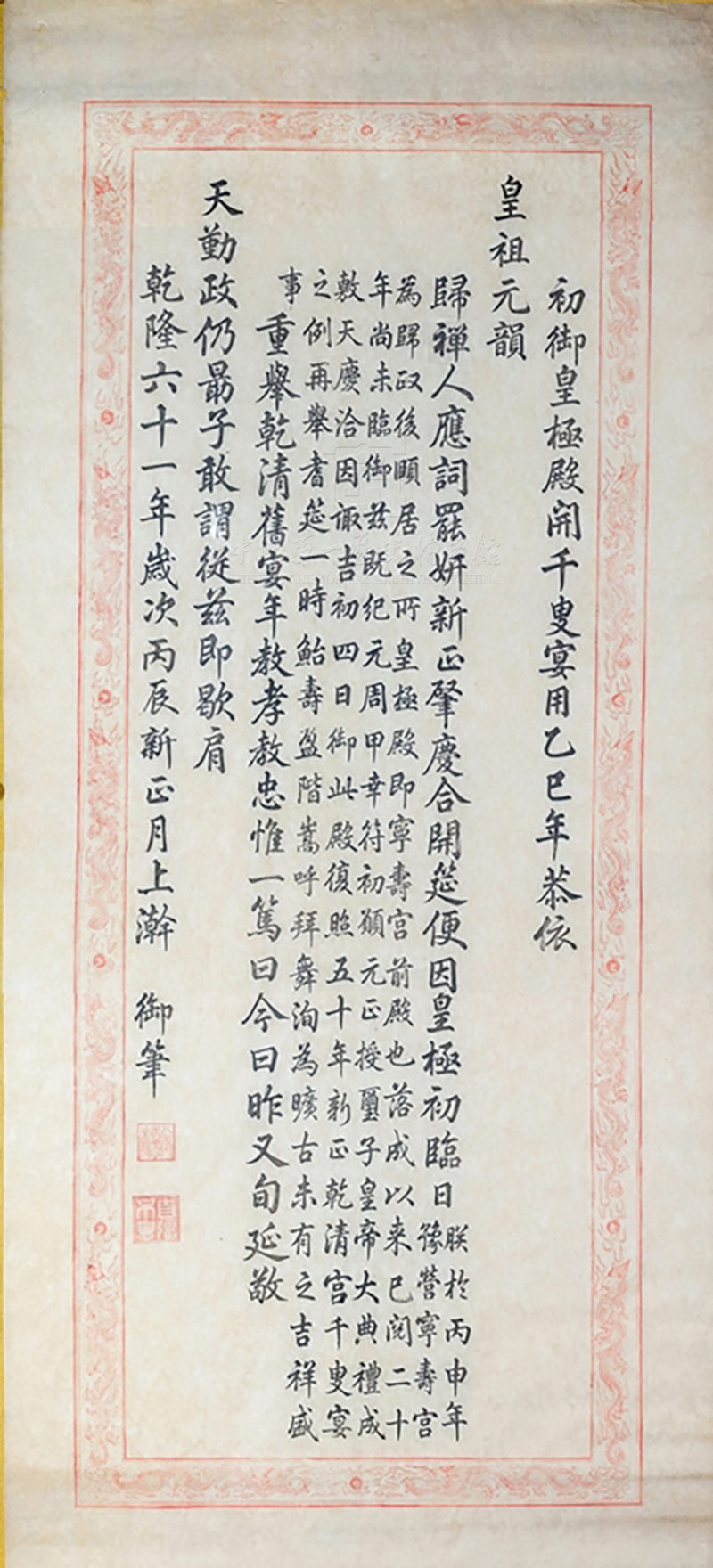

嘉庆元年(1796年)正月,刚刚禅位3天的86岁的太上皇乾隆决定在宁寿宫皇极殿再次举办千叟宴。《清实录》中记载:“嘉庆元年丙辰,春,正月,戊申朔……皇帝奉太上皇帝御宁寿宫皇极殿,举行千叟宴。赐亲王、贝子、蒙古贝勒、贝子、公、额驸、台吉,大臣、官员年六十以上,兵民年七十以上者三千……并未入座五千人,各赏诗章、如意、寿杖、文绮、银牌等物有差。”席间赏赐七十岁以上老人每人银牌1枚,上刻“太上皇帝御赐养老”,以示纪念。这次千叟宴后,乾隆帝以太上皇身份继续掌控朝政3年,直至驾崩。

乾隆御制千叟宴诗

千叟宴耗资巨大。以乾隆五十年(1785年)举行的千叟宴为例,两淮各商早于乾隆四十九年(1784年)就为此进献银100万两。整个宴会举行时的耗费,据《内务府御茶膳房簿册》记载,共耗用白面750斤12两,白糖36斤2两,香油10斤2两,鸡蛋100斤,甜酱10斤,白盐5斤,山药25 斤,干枣10斤2两,猪头1700斤,鸭子850只,鸡850只,肘子1700个……另据《内务府奏销档》记载,每席用玉泉酒8两,800席共用玉泉酒400斤;用柴3848斤,炭412斤,煤300斤。宴会后为赏赐群臣众叟,内务府先后购买寿杖3000根,无豆小荷包4822个。武英殿修书处领用印刷千叟宴诗的泾县榜纸也达1740张。

有清一代,康熙与乾隆两帝不仅在位时间最长,而且高寿,康熙享年69岁,乾隆享年89岁,因此在康熙、乾隆时期举行过4次盛大千叟宴。但是,随着清朝国力日渐衰竭,财政匮乏,内忧外患,加之千叟宴耗资巨大,之后就再也没有举行过。